《功甫帖》的翁方纲题跋是伪作吗

本人参与《功甫帖》争议以来,已经在自己的博客上发表过四篇《功甫帖》研究的文章,有人认为非博物馆专业学者没有资格参与《功甫帖》的鉴定,所以明白了为什么自己的文章交给《新民晚报》、《东方早报》一概不予刊登的原因。本人确实是非专业的业余书画爱好者及收藏者,所写文章也并没有用到高深的知识,只是用到了一些基本逻辑和图像比对。好在所有文章是可以交给人们去检验的,不管正方还是反方。

从《功甫帖》争议开始,单国霖先生的文章就怀疑翁方纲的题跋,质疑的是翁氏书风,但是单先生所举翁方纲标准的书法,往往是是翁氏某一种面目的书体,不能全面(单国霖《形体极相似,气韵却不畅》,2014年1月1日《中国文物报》)。直到后来《东方早报》上发表了曹大民先生的文章,指出了更明确具体的疑点(曹大民《质疑苏富比关于《功甫帖》的回应》,《东方早报》2014年1月27日)。

对于翁方纲书法,本人之前没有专门研究,也不够熟悉,所以一直没有发表观点,只是在我的第一篇反驳文章中指出,“首先《功甫帖》墨迹本与《翁方纲跋文以及摹本》不在一张纸上,无论翁跋纸上的项元汴印章真伪与否,都与《功甫帖》墨迹本到安岐为止的递藏史没有关联”(见陈萧羽《论‘功甫帖’墨迹本正是安岐著录本》,2014年1月8日《人民政协报》)。另纸题跋,对于本体的鉴定意义属于次要地位。同理,翁方纲的题跋真伪与否,也排除在了《功甫帖》的真伪有效证据之外。理由是,因为安岐的《墨缘汇观》没有著录项元汴旧藏,这是有悖《墨缘汇观》著录体例的。也就是说,很可能是安岐之后的人从别处裁下一张钤有项元汴藏章的古纸,加进了册页。《功甫帖》是否被项元汴收藏过,并不是判定《功甫帖》真伪的必要条件。《功甫帖》递藏史上是否有项元汴,并不构成充分且必要的一环。何况其上的翁方纲题跋?所以一直以来,本人并不去探究翁方纲题跋的真伪与否。

最近自己意识到,既然已经将《功甫帖》作为自己的一个研究课题,怎能不将翁方纲题跋的疑问一并解决?于是开始研究有大量翁方纲题跋的作品。终于觉得可以谈谈个人对《功甫帖》翁方纲题跋的一些浅见。

曹大民先生的第一篇文章有关《功甫帖》的文章发表在《东方早报》:《‘功甫帖’考辩献疑》,2014年1月6日。这篇文章其实可以当做反驳上博研究员论文来看,曹先生指出:“上博研究员称拓本水平高于墨迹本,这个观点恐亦值得商榷”。于是曹先生举出最有说服力的“甫”字的左竖搭角、“议”字一撇的直势。指出“墨迹本呈现出的书写形态是苏轼的习惯写法”。“而拓本则与苏轼习惯写法大相径庭”。“总之,《功甫帖》墨迹本以《安素轩石刻》拓本为母本勾摹作伪的观点是不符实事不合逻辑的。但若从《功甫帖》的流传、著录、题跋、伪印以及印章色泽等方面去认真详实地考辩反倒是更有力的”。除了曹先生最后一句或有先认定伪迹再找证据之嫌,其举证与观点与本人在2014年1月8日发表的前文证例正好不谋而合。本人与曹大民先生在这一点上结论是完全一致的:《功甫帖》书法的水平与苏轼笔法风格的接近程度,是《安素轩石刻》无法企及的。曹大民先生对书法的认识水平当然是远高于上博研究员的。

然后,曹大民先生于2014年1月27日,在《东方早报》上发表了《质疑苏富比关于‘功甫帖’的回应》一文。从书法上指出了翁方纲题跋的许多乖逆之处,而且得出了《功甫帖》上以及翁方纲题跋上的所有印章为伪印的结论。

单国霖、曹大民先生提出的问题很有意义,因为这牵涉到鉴定方法论的问题。

1、鉴定作品,是否需要全面了解作品的全部物理状况,修补状况,纸张状况?仅凭照片目鉴下结论,存在怎样的风险?

2、鉴定书法的真伪,是否以书写者的主观经验,寻找败笔然后就否定全部?

3、书法鉴定是否可以仅选取作者某一两个作品作为标准比对?或是应该以全面了解作者的面貌为基础,再做出客观评判?特别是对于面目较多的全能型书家。

4、比对印章应该以什么为标准?如何取样?怎样才能避免对印章的误判?

在这四方面,二位先生的在方法论上,本人以为都值得商榷,并提出一己之见,还望批评指正。

一,曹先生指翁方纲题跋:“字距间有无端的空隙出现。如第一行‘岁月’,第四行‘郎正’,第五行‘访使’、‘宁四’,第六行‘正是’、‘今信’,第七行‘二日’,这些空隙大都与文意之停顿无涉。阅读时产生阻隔不畅之感,造成章法松垮,与翁书之紧凑浑成异趣。翁书字形偏长,悬针竖喜拉长,有时微微偏左下,此跋在这些特征上表现过火,如‘郭’、‘郎’等字”(摘自曹大民《质疑苏富比关于‘功甫帖’的回应》,2014年1月27日,《东方早报》)。

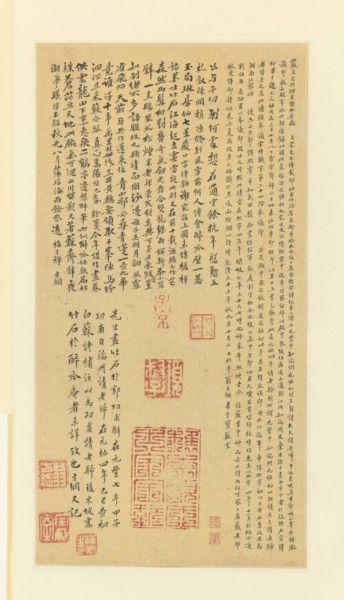

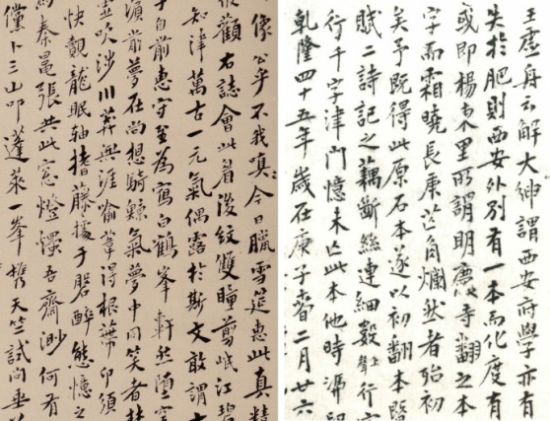

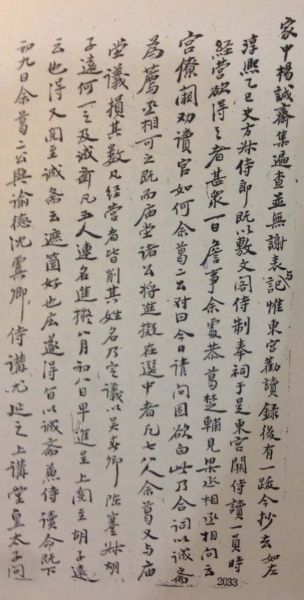

或许曹先生没有上手看过原作,更没有背对着光源看过。本人于2014年2月15日对《功甫帖》原件做过认真考察,根据本人指导拍摄的功甫帖背光照,可以很清楚地看见翁方纲题跋的纸上,布满虫眼。这是一张宋代藏经纸,这些虫眼大部分是在翁方纲题跋之前已经存在的,另有少部分是题跋之后再被虫咬的(图1,2)。

图1,翁方纲题跋与背光照片,以及题跋后被虫蛀的部分

图1,翁方纲题跋与背光照片,以及题跋后被虫蛀的部分

图1,翁方纲题跋与背光照片,以及题跋后被虫蛀的部分

图1,翁方纲题跋与背光照片,以及题跋后被虫蛀的部分

图2,翁方纲题跋用纸虫蛀位置还原图,题跋后再产生的虫眼不在此图

图2,翁方纲题跋用纸虫蛀位置还原图,题跋后再产生的虫眼不在此图

曹先生指出的每一处空格正是虫眼的位置,翁方纲题写时遇到虫眼的窟窿只能避开,造成了曹先生所说的“无端的停顿”(图3)。

图3,曹先生指出“无端的停顿”,皆缘于虫眼的避让

图3,曹先生指出“无端的停顿”,皆缘于虫眼的避让

避让还给人造成了“气韵不畅”的感觉:甚至所指出的“郭”、“郎”字“过火的左偏”,也是为了避开虫洞(图4)。

图4,为了避开虫眼,“郭”字长竖左偏、“朝”字变瘦、“斋”“鉴”“帖”等字缩扁

图4,为了避开虫眼,“郭”字长竖左偏、“朝”字变瘦、“斋”“鉴”“帖”等字缩扁

甚至本人以为题跋中笔力最弱的一个“甫”字,也是因为虫咬的原因,剩下了貌似孱弱的一竖一横(图5)。

图5,“甫”字一竖起笔的孱弱原来是虫眼所致

图5,“甫”字一竖起笔的孱弱原来是虫眼所致

这些虫眼在经过重裱以后,不对着光源是看不出来的。

二,关于翁方纲的书法面目,曹先生指出:“右面七行长跋小行楷,字体最为稚嫩。左上之翁书风融入碑意,多方笔,字体带横势,与翁书纵长之势不合,笔致则相异,而大小错落又过于悬殊,不够自然”。讲到右面七行长跋:“章法与翁通常写法相异,显得行距太松”。单先生指出:“与他再五年前所书的《虞恭公温彦博碑帖》相较,用笔并不一味坚劲,二者小有差别”。说实在,二位先生的疑问,也是不少书法爱好者的疑问,包括本人,很长时间以来,也不敢对翁方纲题跋的真伪做出判断。

《功甫帖》上的翁方纲跋文,属其小行楷书的范畴,大者7、8毫米,小者3、4毫米。需要找其相类大小的真迹进行比对,更要求全面。因为翁方纲题跋书法面目之多,也令人叹为观止。好在翁方纲留下了大量的题跋文字以及手稿,对其书法特征不难了解。本人取三件较有代表性的翁方纲小字真迹作为标准。

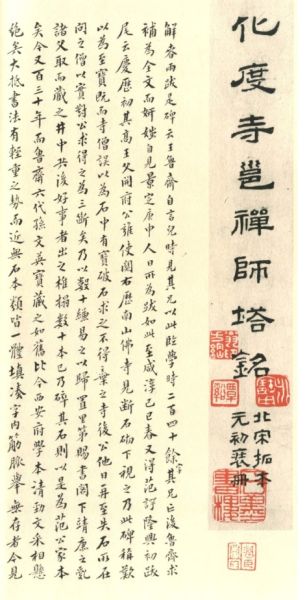

1,日本大谷大学藏翁方纲“苏斋”本《宋拓化度寺碑》,为翁方纲一生最得意的两件收藏品之一,自乾隆四十五年1780年春得到这件《宋拓化度寺碑》,到嘉庆二十二年去世前一年,前后三十七年间,翁方纲在此碑帖上下前后留下了107则有纪年的小行楷题跋。应该算是翁方纲题跋大全。

2,翁方纲藏苏轼《天际乌云帖》,也是翁方纲最得意的两件藏品之一,也是其“苏斋”堂号的来历。此帖现只有民国珂罗版可见。其上翁氏小行楷题跋多篇。

3,台北中央图书馆藏,翁方纲《复初斋文稿》,67卷,有几千页之多。其上有草稿、小草,小行楷各类书体。因为可以见到翁氏涂改穿插、审词酌句的过程,所以能够确定是翁方纲亲笔无疑。

对翁方纲题跋作真伪判定之前,若全面考察以上三件作品翁氏书法。应该会有一个比较客观的结论。

最有代表性的是苏斋本《宋拓化度寺碑》,可以看出,在翁方纲去世之前的三十七年间,总体来讲,始终有两种书风贯穿始终,一种精整,一种生拙。甚至在同一年份里面,同时并存。有人说翁方纲的书法水平起伏很大。本人猜想,或许那种“整齐”面目的翁方纲是其秘书代笔,这个问题有待专题研究。

综合以上各本翁字,可以看到翁方纲小字的多种面目:

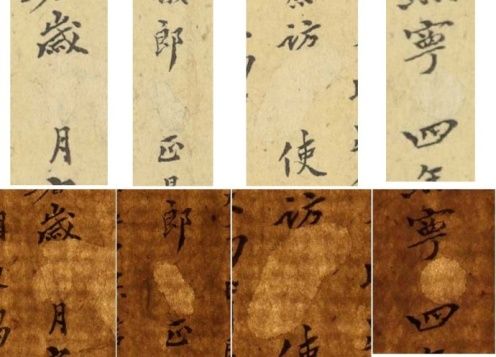

有这种字体长势,布局精整的(图6)。

图6,上图取自《宋拓化度寺碑》,下图取自《天际乌云帖》,字体一律长势,布局精整。

图6,上图取自《宋拓化度寺碑》,下图取自《天际乌云帖》,字体一律长势,布局精整。

图6,上图取自《宋拓化度寺碑》,下图取自《天际乌云帖》,字体一律长势,布局精整。

图6,上图取自《宋拓化度寺碑》,下图取自《天际乌云帖》,字体一律长势,布局精整。

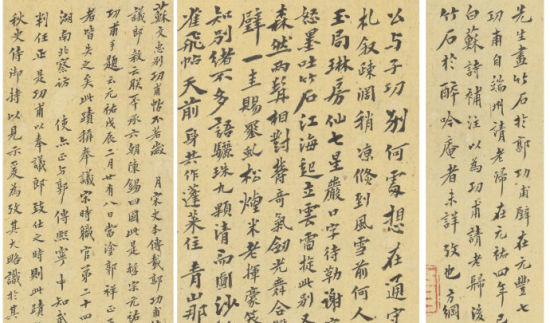

也有这种“多方笔,字体带横势”,大小错落悬殊的(图7)。

图7,上图取自《天际乌云帖》下图取自《宋拓化度寺碑》字体横势,大小参差

图7,上图取自《天际乌云帖》下图取自《宋拓化度寺碑》字体横势,大小参差

图7,上图取自《天际乌云帖》下图取自《宋拓化度寺碑》字体横势,大小参差

图7,上图取自《天际乌云帖》下图取自《宋拓化度寺碑》字体横势,大小参差

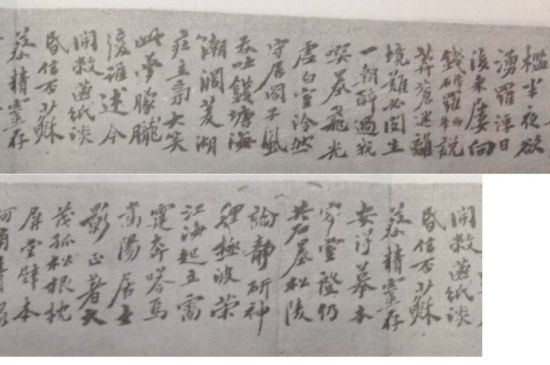

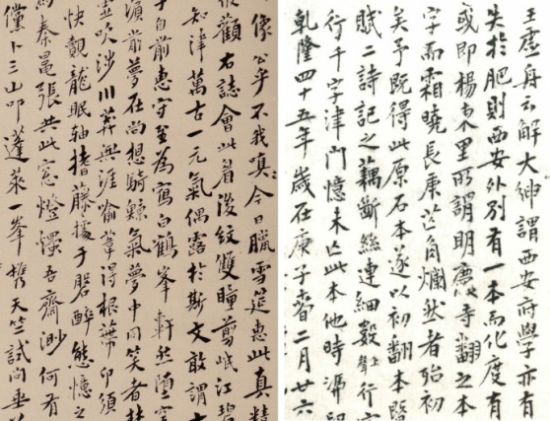

也有这种方笔斜势的,显得生拙坚劲,与《功甫帖》题跋最为接近(图8)。

图8,字体斜势的翁方纲小字,左取自《天际乌云帖》,右取自《化度寺碑》下取自《复初斋手稿》

图8,字体斜势的翁方纲小字,左取自《天际乌云帖》,右取自《化度寺碑》下取自《复初斋手稿》

图8,字体斜势的翁方纲小字,左取自《天际乌云帖》,右取自《化度寺碑》下取自《复初斋手稿》

图8,字体斜势的翁方纲小字,左取自《天际乌云帖》,右取自《化度寺碑》下取自《复初斋手稿》

也有这种显得笔法“稚嫩”的(图9)。

图9,所谓“字体稚嫩”的,取自《复初斋文稿》

图9,所谓“字体稚嫩”的,取自《复初斋文稿》

再来看《功甫帖》翁跋的局部图(图10)

图10,《功甫帖》翁跋三部份的局部

图10,《功甫帖》翁跋三部份的局部

试想一下,翁方纲在这么一张布满虫眼的宋纸上,书写小到3、4毫米的小行楷,除了要避开虫眼,还要克服纸面包浆给笔法带来的不顺。这需要何等的的功力?尽管如此,我们还可以在这些小字中看到许多极为精彩的笔法。有宋人之尚意,唐人之结构、更有碑学笔力,俱在毫厘之间(图11)。

图11,在曹先生看来写的不好的几个字,翁方纲是如何左避右让,并克服老纸包浆难以入墨的困苦,仍能够将字写得如此生拙老辣。需要提醒的是,这是放大十倍的效果。

图11,在曹先生看来写的不好的几个字,翁方纲是如何左避右让,并克服老纸包浆难以入墨的困苦,仍能够将字写得如此生拙老辣。需要提醒的是,这是放大十倍的效果。

图11,在曹先生看来写的不好的几个字,翁方纲是如何左避右让,并克服老纸包浆难以入墨的困苦,仍能够将字写得如此生拙老辣。需要提醒的是,这是放大十倍的效果。

图11,在曹先生看来写的不好的几个字,翁方纲是如何左避右让,并克服老纸包浆难以入墨的困苦,仍能够将字写得如此生拙老辣。需要提醒的是,这是放大十倍的效果。

三,曹大民先生对《功甫帖》印章比对方法值得探讨。

首先需要论述一下关于印章比对的方法论,以及印鉴判定在鉴定中的证据力问题:

一般来讲,印鉴与作品本身相比,属于次要证据。作品上若出现伪印,不等于作品定是伪迹。本人研究祝允明时发现,祝允明有很多作品不在自己的书房写的,原本是没有钤印。倒是被后人钤上了伪印,因为画商认为加上印章卖相更好。也有些宋人真迹被后人添上项元汴伪印,欲增其值,也属画蛇添足。古代碑帖中被钤上赵孟俯伪印的也不在少数。这些都是可以专题论述的问题,这里不再展开。所以,作品上有伪印的,不一定就是伪迹。

反过来,作品上是真印的,在对作品的判定摇摆不定时往往有一锤定音的效果,原因是,古人徒手伪造印章,还没有可能做到看不出破绽。民国开始有人用锌板伪造古印,形体都对,但是印泥肯定不过关,锌板伪印也是可以辨别的。当然也有学生、家人在作者去世后继续使用作者印鉴的特例,比如石涛的学生石干继续使用石涛的印章的案例,就被中国美院的张长虹先生研究发现(《石干小考》1999年第4期《文物》杂志),但毕竟这样的案例极少。

然后需要解决印鉴取样标准的问题:如何保证选择的标准是真印?这是关键。比如项元汴藏印标准,至今还无人建立一个统一的标准体系,有些印鉴尚有争议。如果标准取错了,结论则会相反。上博所编《中国书画家印鉴款识》是人们大量使用的工具书,也不能毫不鉴别地当做标准使用,其中收入的伪印也有不少。标准应该从可以确认的真迹上取样。其次是标准的取样方法,除了直接对照原作,其他的取样方法都要特别谨慎。比如从某件标准中扫描编辑、拍照、制版印刷,这些环节都有可能出现变形偏差。甚至从令人信服的二玄社复制品中取样,尺寸上还是会有偏差。

最后需要排除印泥在笔画中间或周围的残留、钤印轻重、印章磨损、印泥材质、纸绢变形造成的影响,包括视错觉的影响。以上都是在印鉴比对时需要特别注意的问题。

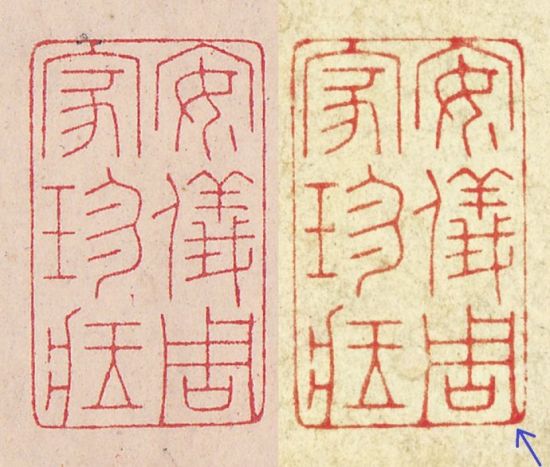

曹大民先生的第一个结论是,“安岐朱文‘安仪周家珍藏’右下‘周’字右面一竖,功甫帖此竖弧度甚微,几成直线,”。其实,这是由于此印在一竖夹角处的沉积印泥,以及这一竖右边缘印泥稍有蔓出,造成“视错觉”。若以这一竖的左缘比对,就能够克服这种“视错觉”(图12)。

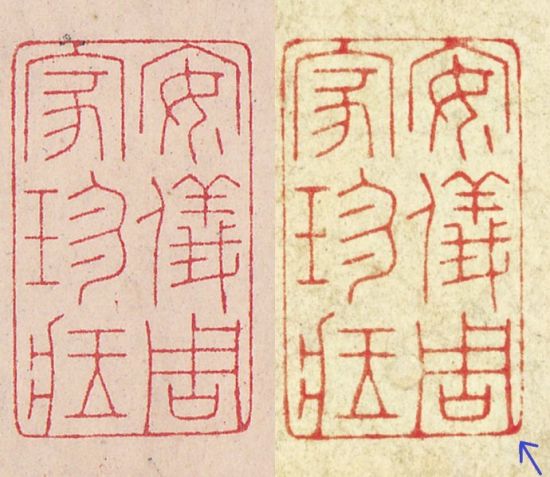

图12,左边取自标准印章,右边取自《功甫帖》

图12,左边取自标准印章,右边取自《功甫帖》

现将此印右下角多余的印泥在图上修去,再将标准印鉴靠左移近此印,就能够判定“周”字右竖曲率完全相同(图13)。

左为标准印,将“周”字右竖夹角多余印泥修去

左为标准印,将“周”字右竖夹角多余印泥修去

图13,左印为标准印,右为《功甫帖》,比较“周”字右竖之间的等距间隙,可以判定这一竖曲率与标准完全相合。

图13,左印为标准印,右为《功甫帖》,比较“周”字右竖之间的等距间隙,可以判定这一竖曲率与标准完全相合。

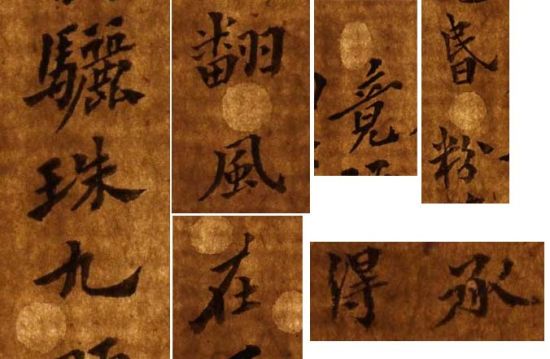

曹大明先生的第二个结论是:“白文‘翁方纲’印,最主要差异为:‘纲’字右下‘山’,《功甫帖》中三竖垂直,《印鉴》中三竖由右上向左下倾斜,并非同一印”。

请看下图从《印鉴款识》中取出的7、8、9三方“翁方纲“白文印,以及大谷大学藏苏斋本《化度寺碑拓本》上的这一方,看上去差异很大,其实这些都是同一方印章。其中有年份的是:1793年(7号)、1798年(8号)。他们之间的差异的原因在于:磨损程度、印泥沉积程度、纸绢变形的差别。所以也就不奇怪《功甫帖》上的“翁方纲”印与这几方印之间的差异了。若按照曹先生的比对方式,《宋拓化度寺碑》的“翁方纲”白文印必是伪印(图14)。

图14,左上取自《功甫帖》,上右取自《宋拓化度寺碑》,下7、8、9取自《印鉴款识》

图14,左上取自《功甫帖》,上右取自《宋拓化度寺碑》,下7、8、9取自《印鉴款识》

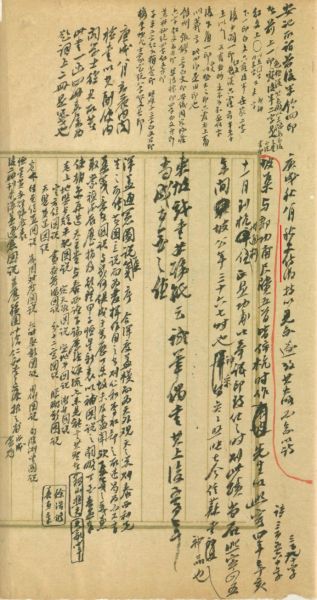

再举例,若将大谷大学藏苏斋本《化度寺碑拓本》、《天际乌云帖》、《印鉴》、《功甫帖》上的“宝苏室”印章对比,也能够看到他们之间的明显差别。《宋拓化度寺碑》钤“宝苏斋”白文印三次,每次皆有明显差异,与《印鉴款识》比对,也差异明显(图15)。

图15,左一取自《印鉴款识》,其余取自《宋拓化度寺碑》

图15,左一取自《印鉴款识》,其余取自《宋拓化度寺碑》

再看《天际乌云帖》也钤有此印三次,三次之间,与《印鉴款识》的差异一样明显(图16)。

图16,左一取自《印鉴款识》,其余取自《天际乌云帖》

图16,左一取自《印鉴款识》,其余取自《天际乌云帖》

最后比较《功甫帖》所钤、以及翁方纲题跋上的“宝苏室”白文印与《印鉴款识》的差异,就会明白,这些差异都在合理的范围内,指证翁方纲白文印是伪印能否成立?读者自己判断(图17)。

图17,左一取自《印鉴款识》,中取自《功甫帖》,右取自翁方纲题跋

图17,左一取自《印鉴款识》,中取自《功甫帖》,右取自翁方纲题跋

四,翁方纲题跋是多胞胎中的一件吗?

这个疑问是网友提出来的,认为翁方纲题跋与李佐贤《书画鉴影》、徐邦达《古书画过眼要录》中的跋文有差异,可能李佐贤、徐邦达看到的不是苏富比拍卖的这一件。

比较以上跋文,可以发现徐邦达《古书画过眼要录》与李佐贤《书画鉴影》所记完全相同。而与墨迹的差异有以下几处:

右跋第三行“元佑初以朝请大夫请老归”,李、徐著录皆为“元佑中”。第五行“保信军节度判官”,李、徐著录皆为“管度判官”。第七行“秋史侍御持以见示”,李、徐著录皆为“秋史侍郎”。

首先先需要解决文本孰对孰错的问题:1,“元佑初”不仅与同文中其他几处提及郭祥正请老归的年代相符,也与宋史相符,不可能是“元佑中”。2,历代官职应该没有“管度判官”的,只有“节度判官。3,“秋史”是江德量的号,江德量官至监察御史,没有当过侍郎,所以翁方纲称其“侍御”才是正确的。

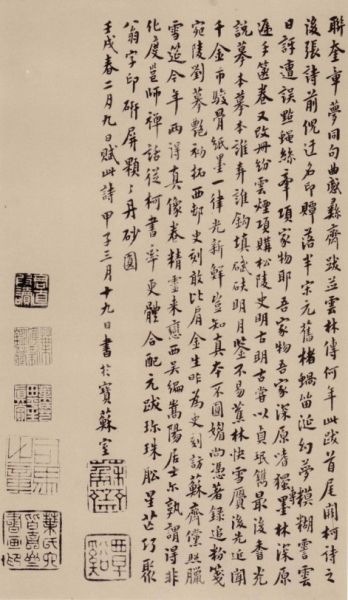

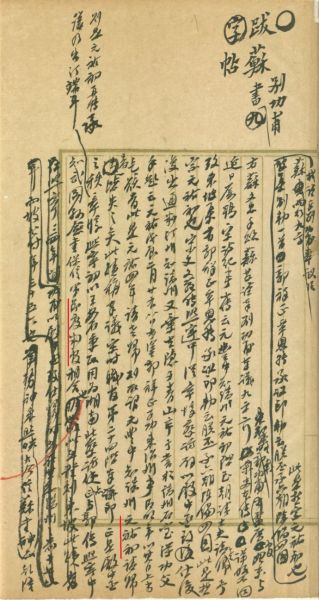

以上对比可知,文本错误的是李、徐著录本。墨迹勘正了刻本之误,在鉴定方法论中,这是为墨迹本加分的重要证据。刻本出现错误这是常见之事,所以刻本的证据力属于次要的地位。若再对照题跋的底稿:台北中央图书馆的《复初斋文稿》,这几处无一不与墨迹相符(见红线划线处,图18)。

图18,翁方纲《功甫帖》题跋中的几个关键词皆与《复初斋文稿》一致(图片有由台北中央图书馆提供)

图18,翁方纲《功甫帖》题跋中的几个关键词皆与《复初斋文稿》一致(图片有由台北中央图书馆提供)

图18,翁方纲《功甫帖》题跋中的几个关键词皆与《复初斋文稿》一致(图片有由台北中央图书馆提供)

图18,翁方纲《功甫帖》题跋中的几个关键词皆与《复初斋文稿》一致(图片有由台北中央图书馆提供)

有人会觉得翁方纲题跋的字写得很差,这虽是主观感觉,不足为据,若以孙过庭“五合五乖”之论视之,在这样的千穿百孔的古纸上用小行楷题跋,则必有“纸墨不称”之乖,“乖合之际,优劣互差”,作为鉴定,若以这样的“互差”,作为判伪的依据,则使古人蒙冤。

《功甫帖》以上博研究员证伪文章发端,至今已有不少民间研究者反驳,判伪方还是没有拿出有效的证据。也有人将翁方纲题跋作为“硬伤”,尽管本人以为翁方纲题跋的真伪不构成《功甫帖》真伪的证据,但这个“硬伤”也一样是不能成立的。